1) LE BOMBARDEMENT DE SAINT-LÔ, les 6 et 7 juin 1944.

Texte de M. Michael Yannaghas – Association Saint-Lô 44 – Roanoke

Le général anglais Bernard Law Montgomery qui commandait les forces terrestres alliées le jour J, voulait empêcher les Allemands de renforcer leurs troupes de la zone de débarquement allié, en bombardant 9 centres normands majeurs, ferroviaires et routiers, dont Caen, Saint-Lô, Argentan, Coutances et Vire.

Le premier raid sur Saint-Lô avait été prévu pour 09h00 le 6 juin 1944, avec des bombardiers de la 8e Air Force américaine. Cependant, à l’arrivée au-dessus de la cible, les nuages étaient si épais que la mission fut abandonnée et reprogrammée pour 20h00.

La soirée du 6 juin 1944 était, elle, sans nuages et lorsqu’une force d’environ 30 bombardiers arriva au-dessus de Saint-Lô, la majorité des 11 700 habitants de la ville étaient chez eux. Le premier raid se déroula entre 19h55 et 20h10 et une fois les avions partis, de nombreux habitants quittèrent la ville pour trouver refuge dans la campagne environnante.

Le deuxième raid eu lieu le 7 juin 1044, entre 00h50 et 00h58. Il fut mené par la R.A.F., avec 104 bombardiers. Environ 2 100 bombes explosives de 250 kilos chacune, ont été larguées sur la ville. 10 % de ces bombes étaient des bombes à retardement.

Au cours de ces 2 raids, entre 300 et 400 habitants ont été tués.

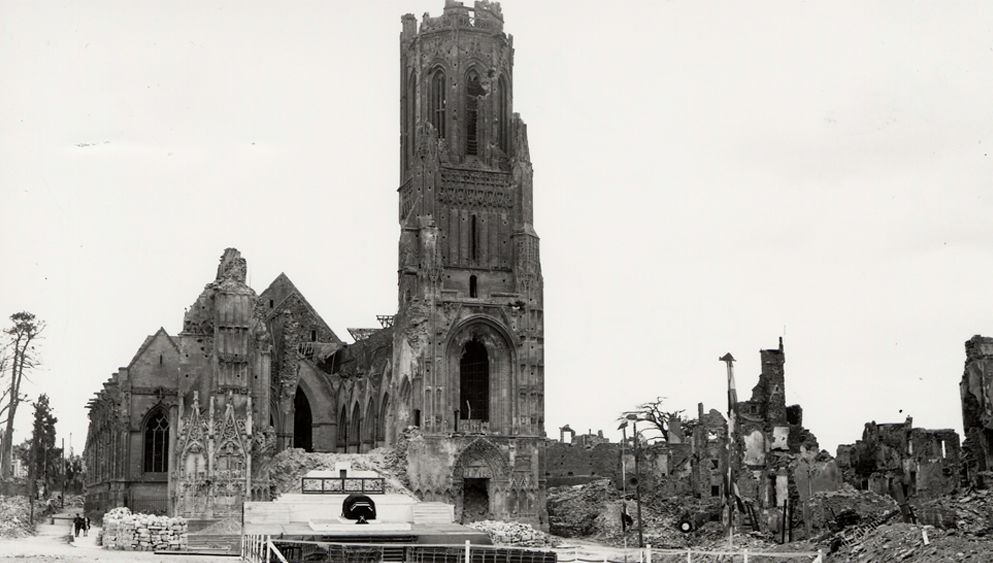

Ces 2 raids, avec tous les raids suivants du mois de juin 1944, ont abouti à la destruction d’environ 90 % de la ville. Cette destruction amènera l’écrivain irlandais Samuel Beckett, à qualifier la ville de Saint-Lô, de « Capitale des ruines ».

Il y a eu 2 avertissements donnés à la population saint-loise, avant ces bombardements des 6 et 7 juin 1944 :

Le premier a consisté en un largage de tracts papier, le 5 juin 1044, depuis des « forteresses volantes » américaines. Malheureusement, ces tracts furent emportés par le vent et ont atterri dans les champs à 8 km de la ville. Très peu d’entre eux ont atteint la ville elle-même et selon un témoin anonyme, les quelques tracts découverts ne furent jamais considérés comme se référant à la ville de Saint-Lô.

Le deuxième avertissement fut donné par la radio anglaise BBC à 13h30 le 6 juin 1944. Il demandait aux habitants des villes situées à 55 km des côtes, et plus particulièrement à ceux des villes sur lesquelles des tracts avaient été largués, de quitter la zone immédiatement… Malheureusement, les Allemands avaient déjà confisqué les postes de radio de la population, depuis le mois d’avril 1944…

2) LA BATAILLE DE SAINT-LÔ.

Texte de M. Michael Yannaghas – Association Saint-Lô 44 – Roanoke

Les principales forces américaines venues libérer Saint-Lô comprenaient :

• La 29ème division d’infanterie du général de division Gerhardt au nord-est.

• La 35ème division d’infanterie du général de division Baade au nord-ouest. Toutes deux faisant partie du 19ème corps d’armée du général de division Corlett.

Les unités allemandes défendant Saint-Lô étaient commandées par le général parachutiste Eugen Meindl et comprenaient :

• La 3ème division parachutiste du lieutenant général Schimpf, à l’est de la route d’Isigny, défendant la crête de Martinville et au-delà.

• La 352ème division d’infanterie, du lieutenant général Kraiss, à l’ouest des parachutistes, dans et au nord de la ville. Attachés à cette division se trouvaient 3 groupes de combat d’autres divisions d’infanterie.

La 29ème division entreprit l’offensive pour l’attaque finale sur la ville de Saint-Lô, le 11 juillet 1944. La prise de la colline 192, l’une des principales positions défensives allemandes au nord-est de la ville, par la 2ème division d’infanterie, le jour suivant, permit à la 29ème division d’attaquer le long de la crête de Martinville.

À droite, la 35ème division nouvellement arrivée entra en action pour la première fois, poussant vers le sud en direction de la rivière Vire.

La résistance allemande obstinée ralentit considérablement la progression des deux divisions, cependant, le 15 juillet 1944, le 2ème bataillon du 116ème, n’ayant pas reçu l’ordre de s’arrêter et de se retrancher, réussit à percer les lignes allemandes à Martinville et avança jusqu’au carrefour de La Madeleine sur la route de Bayeux. Il était cependant totalement isolé.

Le 16 juillet 1944, le major Tom Howie – nommé 3 jours plus tôt à la tête du 3ème bataillon du 116ème régiment – reçut l’ordre de rejoindre les hommes isolés du 2ème bataillon et d’avancer ensemble vers l’ouest le long de la route de Bayeux jusqu’à Saint-Lô. Le même jour, le général Gerhardt crée la Task Force C sous le commandement du brigadier général Cota. Il s’agit d’une force mobile d’environ 600 hommes dans des chars, des chasseurs de chars et des voitures blindées qui se rassemblent à Couvains.

Le 17 juillet 1944, le major Howie, profitant de la brume matinale, conduit silencieusement les 420 hommes de son bataillon à travers les lignes allemandes, en descendant la colline de Martinville et en montant jusqu’au 2ème bataillon. Mais il découvre des hommes du 2ème bataillon du 116ème, complètement épuisés et incapables de poursuivre.

Il en informe son commandant de régiment, le colonel Dwyer, qui demande à Howie si son 3ème bataillon peut mener l’attaque seul. Le major Howie répond « Je le ferai », la conversation téléphonique se terminant par les mots « A bientôt à Saint-Lô ». Il donne ensuite ses ordres à ses officiers, se terminant à nouveau par « A bientôt à Saint-Lô », mais au moment où ils se dispersent pour attaquer, vers 07h45, dans le carrefour de La Madeleine, le major Howie est mortellement blessé dans le dos par un éclat d’obus allemand.

Les deux bataillons étant désormais bloqués à l’est, le général Gerhardt modifia son plan d’attaque de la ville, en ordonnant au 115ème Régiment d’avancer vers les abords nord-ouest de Saint-Lô.

Le général allemand Meindl se trouva alors face à une situation impossible : après avoir subi de très lourdes pertes et dans l’indisponibilité d’obtenir des renforts ou d’utiliser des réserves, il était certain que ses troupes couraient le risque d’être encerclées. Toutes ses demandes de renforts ou d’autorisation de se retirer, avaient jusqu’à présent été refusées.

3) LE SOUTERRAIN DE SAINT-LÔ.

Texte de M. Michael Yannaghas – Association Saint-Lô 44 – Roanoke

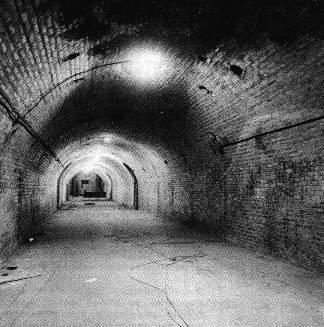

Les Allemands ont commencé à travailler sur ce projet de bunker souterrain, dans le rocher de la ville de Saint-Lô, en mars 1943. Les travaux ont été réalisés par une entreprise civile allemande qui disposait d’un bureau situé Place des Beaux-Regards (juste au-dessus du souterrain) et d’un personnel de 3 personnes. La main-d’œuvre se composait, elle, de 5 civils allemands (1 ingénieur, 2 contremaîtres, 1 mécanicien et 1 foreur), de 10 Français réquisitionnés au titre du Service du Travail Obligatoire (STO), de 4 Nord-Africains et de 2 maçons Italiens.

Ils avançaient dans la roche en perçant une quinzaine de trous d’environ 1 mètre de profondeur, qu’ils remplissaient de bâtons de dynamite. Avant d’allumer les mèches, on faisait sonner une trompette à l’entrée du tunnel afin d’avertir le personnel soignant de l’hôpital (situé juste en face du tunnel, de l’autre côté de la route) pour qu’il ouvre toutes les fenêtres côté rue (et ne pas faire éclater les vitres des fenêtres).

Après l’explosion, la roche était déblayée au moyen d’un système ferroviaire à voie étroite (de type Decauville) comportant des rails de 60 cm de large, comme dans les tranchées et les carrières de la Première Guerre mondiale.

Les déblais étaient ensuite chargés sur une flotte de camions réquisitionnés pour cela, puis dispersés dans la campagne environnante.

On estime que quelque 3 250 mètres cubes, soit 8 700 tonnes, de roches ont été extraits pour la création de ce tunnel.

Les plafonds étaient recouverts de bâches en caoutchouc fixées avec du goudron fondu, puis recouverts de ciment. Les murs aussi étaient cimentés, avant que les maçons n’y apportent la touche finale.

L’éclairage était assuré par un générateur électrique à essence.

On ne sait toujours pas exactement pourquoi les Allemands ont fait creuser ces galeries. Était-ce pour y abriter un hôpital militaire ? Ou un poste de commandement ? Ou un dépôt de munitions ? On pense que cette dernière hypothèse est la plus probable parce qu’un hôpital n’a pas besoin des portes blindées (comme on peut encore les voir aujourd’hui) et qu’il existait déjà à cette époque plusieurs postes de commandement civils et militaires dans la ville.

Le 6 juin 1944, après une nuit d’intense activité aérienne, l’hôpital (situé en face du tunnel) décide d’évacuer les patients âgés, ainsi que ceux de la maternité. Dans l’hôpital ne reste plus alors qu’une soixantaine de personnes, dont les 17 religieuses qui faisaient partie du personnel soignant. Sœur Lucie (la Mère Supérieure), inquiète pour la sécurité des patients restants (soldats allemands blessés et patients civils français) mais aussi pour le personnel de l’hôpital, alla négocier avec l’officier allemand responsable afin d’obtenir la permission de les faire s’abriter dans le tunnel. D’abord opposé à ce transfert, l’officier allemand responsable finit par céder face à son insistance et en fin d’après-midi, tous les patients et le personnel restants avaient rejoint les galeries du tunnel.

Après le premier bombardement et jusqu’à très tard dans la nuit, plusieurs centaines d’habitants de la ville trouvèrent refuge dans le tunnel. Parmi eux : des enfants, des personnes âgées, des malades, des blessés civils et des soldats allemands, ainsi que des prisonniers parachutistes américains.

Le 7 juin 1944, parmi les réfugiés dans le tunnel, se trouvaient heureusement un médecin, un chirurgien et un pharmacien. Les opérations chirurgicales impératives devaient cependant être réalisées sans produits anesthésiants. Dans les ruines de l’hôpital, les religieuses récupérèrent tout le matériel utile, notamment des bandages, du désinfectant, des bougies et des bassines et des pots de chambre (il n’y avait pas de WC dans les galeries).

Il n’y avait pas non plus d’eau potable à disposition des réfugiés, l’eau du puits des galeries n’étant pas potable. Cependant, le fermier qui livrait le lait à l’hôpital continua à le faire en laissant ses barattes à l’entrée du tunnel. Du cidre fut également trouvé dans les caves de l’hôpital. Enfin, 700 portions de pain furent aussi distribuées ce matin-là, provenant des restes de fabrication d’une boulangerie abandonnée près du pont de la Vire.

Le 8 juin 1944 au matin, après que l’essence du générateur producteur d’électricité ait été épuisée, les Allemands demandèrent aux personnes en bonne condition physique, soit un tiers des réfugiés du tunnel de quitter les galeries.

Le 9 juin 1944, les Allemands exigèrent le départ de tous les occupants. Nous ne savons pas vraiment si ce sont les Allemands qui ont utilisé le bunker après le 9 juin, ou bien les Américains après la libération de la ville le 18 juillet 1944.

Après la guerre les galeries deviennent un lieu de stockage (pour le Service du Génie Civil de la ville, pour la police avec le dépôt des objets trouvés, pour un négociant en vins et spiritueux. Vers la fin des années 1950, la coopérative laitière Elle & Vire profitera pendant une dizaine d’années, de la température constante de 14 degrés des galeries, pour faire mûrir ses fromages.

En 1970, les galeries sont utilisées pour la première fois comme musée, pendant plusieurs mois, avec une exposition de photos de guerre. L’idée d’un musée permanent de la ville a cependant été abandonnée en raison des coûts élevés de sécurisation des galeries pour y accueillir du public.

De mai à septembre 1994, lors des commémorations du Débarquement, une deuxième et beaucoup plus importante exposition de photos de guerre est installée dans les galeries et fréquentée par plus de 10 000 visiteurs.

Aujourd’hui l’intérieur du Bunker est exactement tel qu’il était en juin 1944, à l’exception de l’éclairage et de la peinture. À l’extérieur, l’entrée se trouve à environ 2 mètres sous le niveau de la route qui a été surélevée (en utilisant les gravats des bâtiments bombardés) de façon à protéger la ville basse d’éventuelles inondations par la Vire. La grande grille sur le flanc de la falaise en haut à gauche de la porte, ferme l’embouchure de la bouche d’aération des galeries.